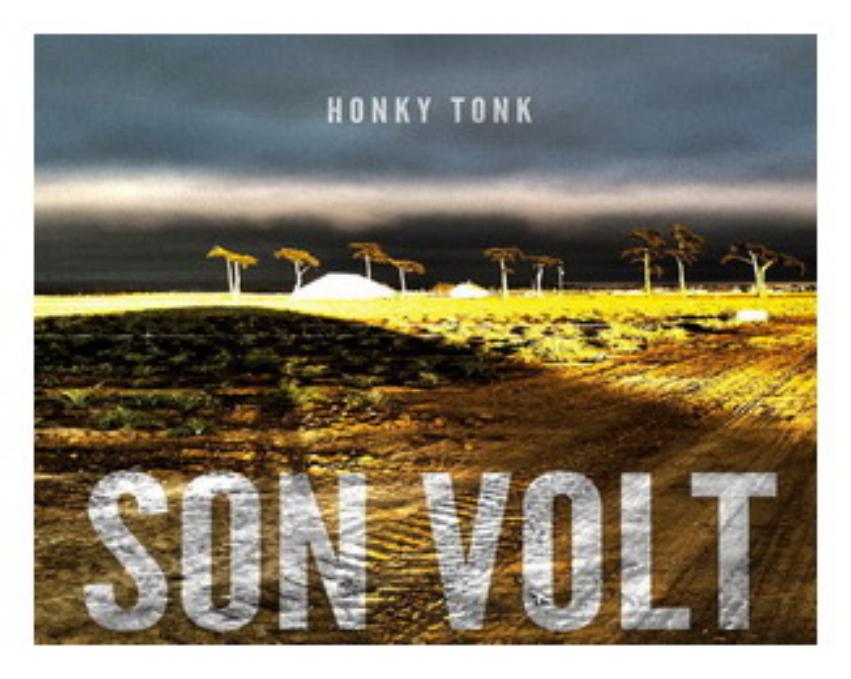

Dopo 20 anni in musica lo sguardo errante di

Jay Farrar trova il modo di posarsi sullo scheletro del country, i

Son Volt lo affrontano come se sfogliassero un album di famiglia, pedal steel guitar, violino e fisarmonica conducono

Honky Tonk verso una dance floor immersa nella polvere, dove si annidano birra e storie di cuori spezzati. Dalla California, dall’energia insita nel ‘

Bakersfield sound’, all’inseguimento di un passato dell’immagine classica ormai perduta (

Buck Owens a

Hank Williams), i

Son Volt la incagliano nei traumi affettivi della provincia con le iniziali

Hearts and Minds e

Brick Walls, ma aggiungono alla perfezione del modello melodico ‘strappacuori’ almeno una pietruzza, come si fa sulle tombe nei cimiteri ebraici, attraverso la cadenza malinconica della voce di

Jay Farrar pronta ad illuminare

Tears of Change e le splendide ballatone di

Angel of the Blues,

Wild Side e

Livin On.

Si nota una cura e una profondità nello scavo ‘psicologico’ delle melodie che forse, almeno a parere dello scrivente, si ritrovano in maggior misura negli album più recenti, dopo la scoperta di

Woody Guthrie all’inizio del nuovo Millennio e nell'ultimo 'viaggio' sulle orme di

Kerouac. Tanto che più che nelle

roadhouse, l’amore per (l’)

Honky Tonk stimola i

Son Volt a battere la strada in lungo e in largo, e convince ancora in

Down the Highway (“

Throw this love down the highway / See where it takes you”) e quando si sposta all’elettrico in

Bakersfield e nella conclusiva bellezza di

Shine On.

Resta all’immensa fluidità della pedal steel condurre il finale di

Honky Tonk in una sorta di costante colata di eleganza (

Seawall e

Barricades) quel tanto che basta per tenere l’ascoltatore in un sorta di dolce, incantato, torpore.

Vita, parole e geografia umorale del PELLE

Vita, parole e geografia umorale del PELLE