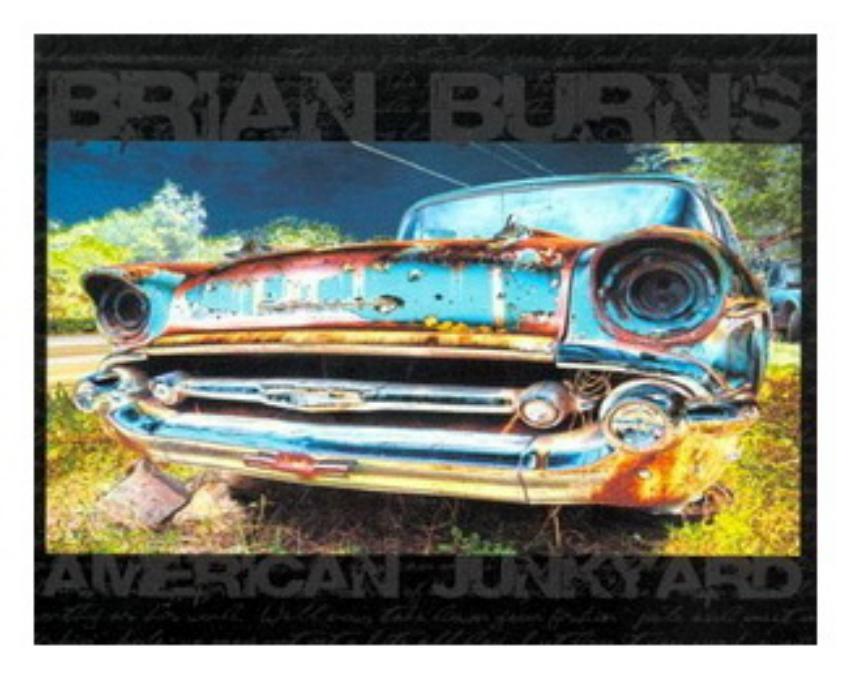

Sesto disco per

Brian Burns, senz’altro il lavoro più complesso, più ‘Americano’ del songwriter texano nella sua analisi della sfera sociale, politica ed economica attuale che non se la passa così bene, la Junkyard del titolo, quel deposito di rottami in cui si ritrovano i disvalori di una società che si vuole istintivamente distruggere (disuguaglianze sociali, il lusso e la ricchezza ostentati) rappresentano anche la meta ambita verso cui tendono le persone che la abitano, inculcate da una società ipocrita, frastornata da parole sempre più numerose e sempre più vuote.

A quelle persone

Brian Burns impugnando il country e il roots dedica canzoni come la luminosa slide di

Junk City, il country aggraziato di

State of the Art, più classico in

Burnin’ Gasoline e la stessa splendida title-track, una ballatona che parte intima, acustica e armonica, per allargarsi all’elettrico, ma più corale con il pianoforte e l’orchestra, un mix di suoni non sempre con lo stesso spessore (il pop soffuso di

Believe In You, il soul-jazz di

The Fishin' Hole o le sonorità caraibiche’ di

Postcard From Jamaica!!) ma resta una manciata di sano country, voce e i testi che rispecchiano ancora l’onestà e la sincerità di questo bravo songwriter, il tutto basta per meritare un ascolto. 16 brani, dischi sempre molto ricchi e come al suo solito un nugolo di cover che non sono semplicemente un omaggio ai loro autori, ma canzoni che lo stesso Burns avrebbe voluto scrivere, eccone un paio di Russell Smith con la suntuosa rock ballad di

The End is Not in Sight (gran lavoro alla chitarra, da riascoltare e riascoltare!) e

The King is in His Castle, al countryman Davin James con una bella versione di

Get Together, poi e la volta di un paio di ballate -un po’ troppo patinata quella di Keith Grimwood & Ezra Idlets,

Closer to the Truth, da preferire la quiete di

Along Old Fence Lines.

Sarà il fascino della lap steel e quell’aria di confine che invade anche l’affresco di

Rattlesnake Tequila, ma con la slide tuonante di

Upside Down, l’armonica, la voce grossa alla Cash, il country, tequila e riff alla texana,

Brian Burns lo si preferisce più ‘selvaggio’ mentre si incammina lungo la verace

To Make A Long Story Short. Un disco che necessita un ascolto in pieno relax, altrimenti si rischia di liquidarlo troppo in fretta e

Brian Burns non lo meriterebbe di certo.

Vita, parole e geografia umorale del PELLE

Vita, parole e geografia umorale del PELLE