Con tutti i ritorni di fiamma cui abbiamo assistito negli ultimi tempi, pareva in effetti strano che nessun musicista o produttore di grido avesse ancora rivolto le proprie attenzioni a

Billy Joe Shaver. Non per ravvivarne la tensione artistica, è chiaro.

Da questo punto di vista il buon Billy Joe non aveva mai smesso di inviare segnali di vitalità. Ma se non ora, quando? Per celebrare degnamente il suo bluecollar roots infarcito di country, rock e honky-tonk, consentendogli magari di raggiungere una fetta di pubblico più vasta rispetto a quella degli appassionati della canzone d'autore made in Texas, i tempi erano maturi.

La sfida, quella cioè di realizzare un disco che al pari degli American Recordings di Johnny Cash, del Wagonmaster di Porter Wagoner, degli album di Willie Nelson prodotti da Daniel Lanois o delle uscite di Merle Haggard targate -Anti sapesse fare il punto su una carriera pluridecennale, al tempo stesso riassumendone, amplificandone e rilanciandone le caratteristiche più peculiari, è stata raccolta da John Carter Cash. E va detto che se a parlare dei fatti propri in sede d'intervista il figlio di Johnny e June ha spesse volte denunciato l'oratoria di un baccalà, qui dimostra ancora una volta di avere le idee piuttosto chiare quando si tratta di sedersi in cabina di regia per lavorare su proponimenti altrui.

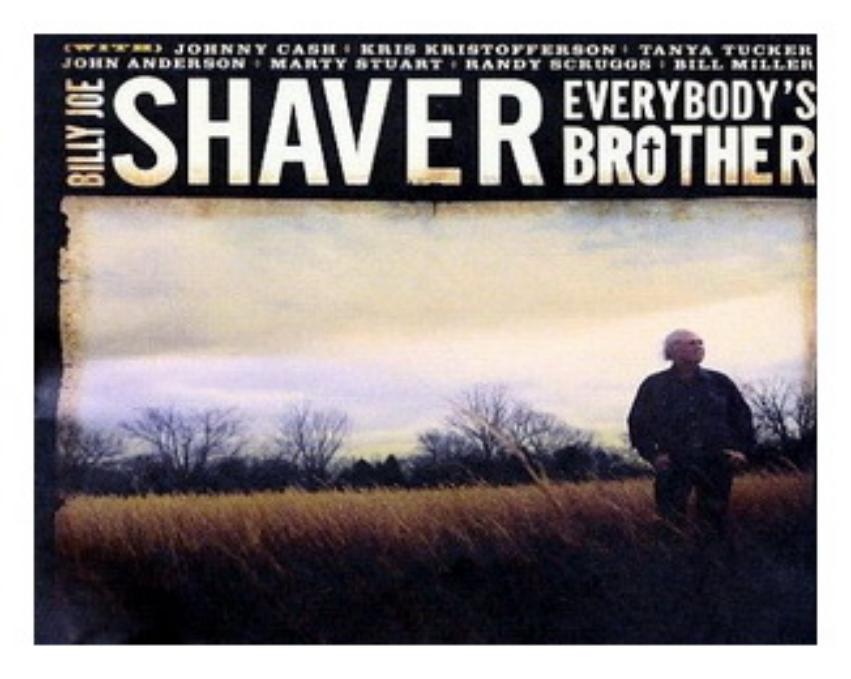

Nelle intenzioni di Billy Joe e John Carter,

Everybody's Brother doveva essere un disco gospel. Tuttavia, in sede di registrazione, vuoi per l'inclinazione del titolare a movimentare il beat delle radici, vuoi per il numero sterminato di amici, conoscenti e collaboratori che hanno finito per imbarcarsi nel progetto, il disco gospel si è trasformato in uno splendido compendio della musica americana tutta. Senza peraltro abiurare a quella forte impronta di spiritualità presente sin dall'inizio nelle intenzioni di autore e produttore. Il primo si è scritto praticamente da solo tutte le quindici canzoni che compongono l'album (solo una è stata presa in prestito dal repertorio di Johnny Cash), riflettendo senza peli sulla lingua riguardo alle cicatrici vive della sua vita recente (poteva essere altrimenti, per un uomo che ha perso madre, moglie e figlio a poca distanza l'uno dalle altre?) e come sempre affidandosi senza paracadute alla grazia imperscrutabile di un Gesù Cristo mai così citato, invocato, lodato, supplicato.

Il secondo ha rifinito con fermezza i contorni rootsy dell'operazione, elaborando un raffinato tessuto elettro-acustico dove le chitarre country di Jamie Hartford, Pat McLaughlin e Randy Scruggs, il piano e la fisa di Tony Harrell, il basso elettrico di Dave Roe, le sventagliate d'armonica di Paco Shipp, i tamburi di Rick Lonow e il violino bucolico di Laura Cash convivono in stato di olimpico equilibrio; quando poi si arriva alla title-track e al bisogno di suggellare un messaggio universale di pace, fratellanza, comprensione e perdono, ecco subentrare il songwriter mohicano Bill Miller con il suo retaggio ancestrale da nativo e il misticismo religioso dei suoi canti indiani dal sapore quasi "ambient".

La differenza, comunque, la fanno le canzoni e il senso di trascendenza di Billy Joe nell'interpretarle. Non c'è un solo momento, nel corso di tenerissime ballate tra country e rock come

Most Precious o

To Be Loved By A Woman, oppure ancora nel valzer dolcissimo della crepuscolare

The Greatest Man Alive, in cui si possa pensare che le meditazioni di Billy Joe sulla propria vecchiaia e solitudine, su di una giovinezza errabonda (si ascolti il bluegrass di

Rolling Stone, commossa evocazione dei tentativi della madre di preservarlo dalle tentazioni della "cattiva strada") o sulle amicizie che resistono al tempo (celebrate nel countreggiare nostalgico di

You'll Always Be My Best Friend), siano mai meno che brucianti, sofferte, sincere fino all'autolesionismo. Sebbene poi il deragliante honky-tonk di

If You Don't Love Jesus, ipotesi cui il nostro risponde con un perentorio "allora vai all'inferno!", rischi di assomigliare a un grido di guerra fondamentalista (ancorché evidentemente ironico), non c'è davvero traccia alcuna di bellicismi o dogmatismi nei frequenti duetti che impreziosiscono l'album.

Tanya Tucker contribuisce alla serenata roots di

I Played The Game Too Long, Marty Stuart strapazza la sei corde nell'indiavolato hillbilly di

Winning Again, Kris Kristofferson accompagna col suo timbro corrusco il magnifico gospel elettrico di

No Earthly Good e John Anderson si concede sia al furibondo country-billy di

Get Thee Behind Me Satan sia all'accorata preghiera della pianistica

Jesus Is The Only One That Loves Us, ma il mattatore indiscusso è sempre Billy Joe Shaver. L'unico col quale può misurarsi alla pari è il gigantesco Johnny Cash di una

You Just Can't Beat Jesus Christ prodotta da Cowboy Jack Clement, riesumata dagli anni 70 e sinora disponibile soltanto nel cofanetto The Legend. Uno strepitoso gospel sporcato da assoli bluesy e sbuffi r'n'r, con l'interplay a dir poco esilarante dei due padroni di casa che si annunciano gli ingressi vocali a vicenda mentre Cash chiama la sei corde esclamando: "

Prega il Signore, chitarra!"

La degna conclusione di un album tra i più belli e sentiti dell'intera carriera di

Billy Joe Shaver, che proprio in

You Can't Beat Jesus Christ si fa accompagnare dalla Strato di un allora quindicenne (e nondimeno bravissimo) Eddy Shaver. Mai come in questa occasione

Billy Joe Shaver è riuscito a distillare la misura perfetta della sua musica, spogliandola da ogni orpello, mettendone a nudo il cuore, che è grande almeno quanto il Texas.

Vita, parole e geografia umorale del PELLE

Vita, parole e geografia umorale del PELLE