E’ davvero sorprendente come nessuno, ma proprio nessuno, conosca questo grandissimo poeta della canzone. “

Townes Van Zandt è il miglior cantautore del mondo; lo direi davanti a Dylan con i miei stivali sul suo tavolino”. Lo disse una volta

Steve Earle; il tono di quella frase era sicuramente provocatorio, ma è persino incredibile con quanta fredda indifferenza la gente, tuttora, non porga la pur minima attenzione alla poesia e alla genialità di questo immenso cantautore, solo per il fatto che l’ignoranza regna tra noi sovrana.

La sua produzione costituisce una delle spine dorsali vitali della musica statunitense, d’un importanza paragonabile a quella di Dylan, Neil Young o Leonard Cohen. Ha prodotto almeno una ventina di canzoni-capolavoro che lo elevano alla stregua dei più grandi artisti della parola che siano mai esistiti. Nato in Texas da una ricchissima famiglia di petrolieri, il Nostro decise di fare da se la propria vita. Voltò coraggiosamente le spalle agli agi di una facile vita borghese; imboccò invece deciso la via della fatica, del sudore, del dolore. Una scrittura che è pura e semplice poesia, accompagnata da una voce di rasoio che racchiude le sofferenze e la malinconia di un’intera esistenza.

Un animo introverso, solo, incapace di sorridere; il suo viso una maschera di dolore. E’ davvero impossibile ascoltare un suo album se fuori dalla finestra splende il sole. Van Zandt fu l’artista più disperato e dolce che si sia mai sentito nella musica moderna. Il suo isolamento, la sua vita distante da tutti e tutto, quel suo canto lontano e dimenticato di una storia così triste da fare male al cuore, costituiscono il punto più alto di rassegnazione e crudeltà d’animo che si sia mai respirato nella musica moderna. La sua è una disperazione senza fine, lunga una vita intera e senza la pur minima speranza di serenità.

Van Zandt è morto d’infarto, solo come un cane abbandonato; a cinquantasette anni se né andato lasciandoci una produzione di inestimabile valore e la testimonianza di una vita di immenso dolore. Era un uomo veramente tormentato dal male di vivere: scompariva per lunghi periodi fagocitato da tremende crisi depressive.

Nella solitudine più nera tentò più volte il suicidio e visse per anni nei densi boschi del Tennessee, in una casa di legno da lui costruita. Profondo e severo. La sua chitarra acustica e la sua voce; spaccando sillabe con luminosa precisione, colando miele amaro in registri gravi. Il country puro e cristallino, si fonde mirabilmente al blues dei padri e alla migliore tradizione folk.

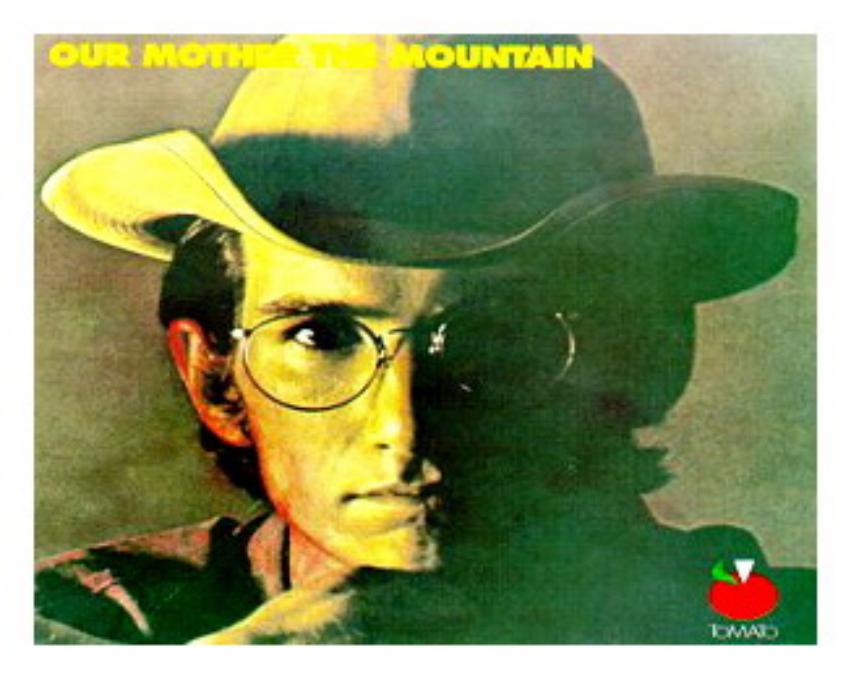

Our Mother The Mountain è il suo disco più maturo e potente, impreziosito da violini afflitti e dolci chitarre; uno dei manifesti più alti e nobili del significato contenuto nella tradizione più vera del country. La sua è la miglior visione di questo stile, seconda solo a quella dell’impareggiabile maestro Hank Williams.

Ma in questo caso l’allievo si avvicina talmente tanto al maestro che

Our Mother The Mountain da l’impressione di essere un’investitura venuta direttamente dal cielo: sembra davvero che lo spirito di Hank Williams sia seduto accanto al Nostro, proprio mentre ci canta questi splendidi pezzi. Inoltre, in tutto l’album aleggia anche il fantasma di un altro grande maestro del passato: il grande padre del folk e di Dylan, Woody Guthrie.

Kathleen, secondo brano dell’album, ci fa interamente assaporare quanto detto fin qui. Il brano è severo e austero, ma nello stesso tempo di una malinconia straziante. Le altre emozioni che questo pezzo riesce a comunicare non si possono davvero spiegare a parole. É un brivido dolce e nello stesso tempo agghiacciante.

Sulla stessa linea troviamo la morbida e sconsolata

Like a Summer Thursday, splendida in quella sua melodia che porta davvero lontano. Ci si imbatte dunque in una delle più belle canzoni che siano mai state scritte:

Our Mother The Mountain, ingigantita da quel flauto incantato che la eleva ad una dimensione ultraterrena.

Second Lovers Song è invece uno spietato manifesto della depressione che continuamente affligge il Nostro. Ma è a metà di questo già splendido album che Van Zandt ci regala i suoi due più grandi gioielli: prima

St.John The Gambler, carezzevole e malinconica ballata che tocca direttamente il cuore dell’ascoltatore se un cuore per la musica ce l’ha.

E poi, una di quelle canzoni che vale un’intera carriera o un’intera vita: è

Tacumseh Valley, cantata con una voce bagnata di pianto, che si staglia su una melodia assoluta, inafferrabile ma reale, squarciata dall’ingresso di un’armonica che resta inevitabilmente dentro.

Tacumseh Valley non conosce rivali, ha lo stesso peso e importanza di Visions of Johanna di Dylan, Suzanne di Cohen o Ambulance Blues di Neil Young.

Vita, parole e geografia umorale del PELLE

Vita, parole e geografia umorale del PELLE