Torna a poco più di un anno dal suo ultimo disco

Ray Wylie Hubbard, uno dei migliori texani in circolazione, in assoluto. Musicista e cantautore, con alle spalle una carriera più che trentennale, iniziata prima come autore, poi come singer-songwriter di derivazione country, poi come rocker a tutto tondo. Autore di album di spessore, alcuni dei quali rispondono a titoli quali

Loco Gringo's Lament,

Dangerous Spirits,

Growl, ha sempre fatto i dischi che ha voluto quando ha voluto, senza scendere a compromessi, ma andando dritto per la sua strada.

Lo scorso anno con

Delirium Tremolos Ray ci ha regalato il suo capolavoro: un disco intenso, tra rock, blues e folk, con almeno quattro-cinque brani che facevano la differenza; oggi ci troviamo tra le mani

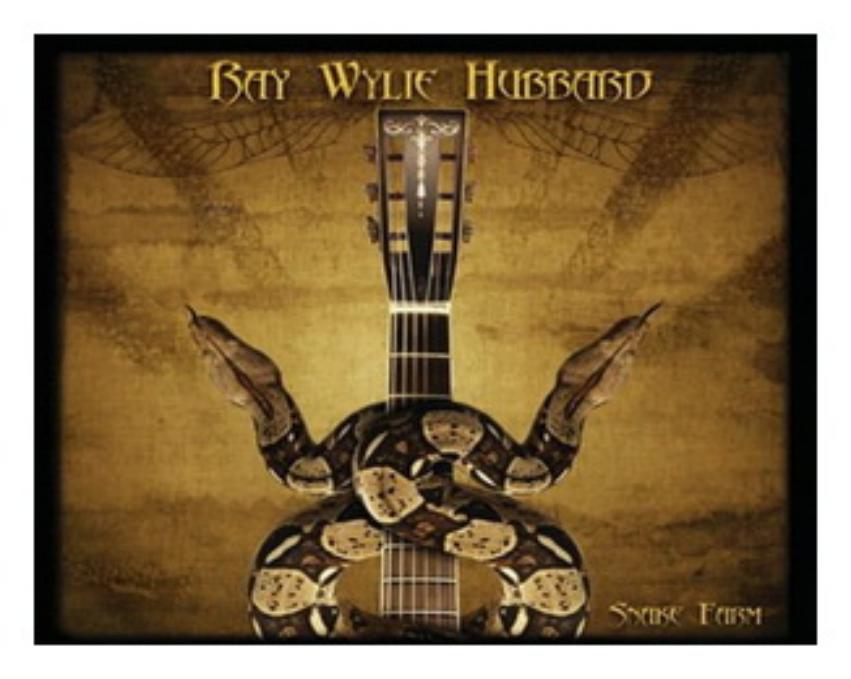

Snake Farm, ed è un altro tassello di una carriera costellata di grandi soddisfazioni artistiche, anche se non commerciali. Ma Ray Wylie commerciale non lo sarà mai, e Snake Farm lo dice chiaro è tondo: l'album parte da dove Delirium Tremolos si era fermato, sviluppandone però soltanto il lato oscuro e tenebroso.

Undici brani tra rock, blues e voodoo, undici episodi in cui predominano le atmosfere fangose, le sonorità dark, il tutto guidato dalla voce arrochita di Ray e da chitarre talvolta slide, talvolta elettriche (lo stesso Ray ed il bravo

Gurf Morlix, che è anche il produttore del disco), ed una sezione ritmica sempre presente quando viene chiamata in causa. Un disco sporco e scuro fin dalla copertina, perfettamente coerente con la carriera di Ray Wylie: non mi stupirebbe che fosse il meno venduto dei lavori del texano. Si parte con la title track, bluesata ed insinuante, con un refrain che entra sottopelle e ti ritrovi a cantarlo dopo soli due ascolti: è forse il brano più solare del disco, anche se non è solare per niente.

La nera

Kilowatts è perseguitata da una slide maledetta che aggredisce da subito l'ascoltatore e non lo molla fino alla fine, mentre

Heartaches And Grease è sporca fino al collo di fango e nicotina, così come la cadenzata

The Way Of The Fallen. Brani scuri, atmosfere sinistre, niente sonorità rilassanti, il country è ormai solo un ricordo: sembra quasi che Ray sia emerso l'altro ieri da una palude in cui era rimasto negli ultimi due anni.

Sentite ancora

Mother Hubbard's Blues, quasi un talkin', intenso e disperato, o

Rabbit, un brano rock con le contropalle, o ancora

Polecat, un blues lancinante dall'incedere malato. Musica con la "m" maiuscola, che non fa nulla per rendersi piacevole ed accattivante, ma va dritta al cuore con una serie di intrepretazioni magistrali, degne dei grandi maestri del blues.

Non sono da dimenticare le intense

Old Guitar e

Wild Gods Of Mexico, la bella e roccata

Live And Die Rock And Roll, due chitarre più batteria (niente basso), in cui Ray si diverte a costruire un testo mettendo in fila titoli di classici del rock, e la conclusiva

Resurrection, nera e tenebrosa, ma con una doppia voce femminile a dare uno squarcio di luce. Una bella conferma per

Ray Wylie Hubbard, cantautore che sta diventando sempre più importante disco dopo disco, ed al quale manca soltanto la celebrità.

Vita, parole e geografia umorale del PELLE

Vita, parole e geografia umorale del PELLE