I cambiamenti, i

Wilco li avevano già manifestati in

Summer Teeth, album del 1999 con cui prendevano le distanze dalle origini roots dal loro capolavoro rock

Being There. Via le radici, via l'alternative country, via le chitarre e i Rolling Stones, via il suono crudo e vintage degli anni settanta, dentro il pop, dentro Brian Wilson, i Beach Boys e i Beatles, dentro il piano e gli arrangiamenti.

Un cambio netto di stile, che aveva spiazzato i vecchi fans dei Wilco e aveva fatto gridare al miracolo gli estimatori del pop estetico e intellettuale, elegante e cool, che vanno in giuggiole ogni volta che uno tradisce le radici rock e si autocompiace di un modernismo che, secondo loro, è sinonimo di nuovi tempi, nuove geometrie sonore, nuove tensioni emotive. Balle.

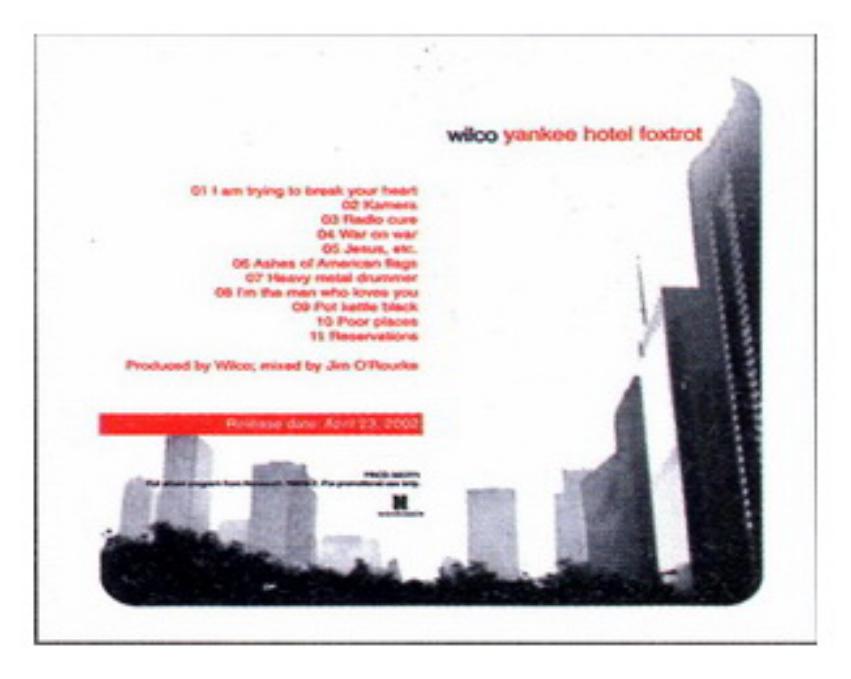

Parliamo piuttosto di esigenze commerciali diverse, vanità e presunzioni artistiche, salto di "qualità" verso un pop "superiore" che non vuole più essere confinato al solito giro rock. Wilco, o meglio, Jeff Tweedy ha voltato pagina, ne ha tutto il diritto di farlo, ma il cambiamento impostogli dalla sua nuova esigenza espressiva non lo ha portato lontano. Ha perso la fiducia del vecchio pubblico, si è trovato il contratto stracciato dalla ex casa discografica (non che voglia difendere la Wea, me ne guardo bene di stendere una sola parola buona per simili pachidermi) e il nuovo album, logica continuazione di

Summer Teeth, più che un disco di una rock band o di un songwriter sembra la colonna sonora di un film di Wenders neanche tanto riuscito.

Niente chitarre elettriche, quelle acustiche usate a mò di orpello per ricamare ballate che ballate non sono ma solo un agglomerato di suoni a ridosso di melodie che fanno fatica a imporsi, una selva di arrangiamenti e di rumori elettronici, titoli (questa è la cosa più significativa) che hanno a che fare con il vuoto e le paure indotte dall'11 settembre nella società americana.

Yankee Hotel Foxtrot è un disco freddo e geometrico, che rifiuta i sorrisi e cerca di ridurre al minimo l'umanità, che non depone verso la speranza ma verso il buio o meglio un asettico grigioghiaccio.

Tweedy canta con l'usuale voce a metà tra il sonno e Ray Davies, carica di malinconie le sue canzoni ed elargisce melodie che, certo, non difettano di fascino introverso ma qualche volta sono anche stucchevoli e tediose.

Quando il suo foxtrot pop riesce a prendere il ritmo allora diventa leggero, fruibile, accattivante e in almeno quattro brani (

Oh Jesus, etc. War on War, Heavy Metal Drummer e Pot Kettle Back) si ha la netta sensazione che finalmente i Wilco (o meglio Jeff Tweedy) decolli verso qualcosa di veramente memorabile. Ma è la sensazione di un istante perché, quando si accorge di vestire i panni del vero songwriter, Tweedy, da buon egocentrico, smorza gli entusiasmi e riduce la canzone a leziosità, specchiandosi nella sua voce e appellandosi a interferenze elettroniche, a giochi di consolle, a languide tastiere e a quel minimalismo rumorista molto trendy che ricorda il Joe Henry di Fuse ed è frutto della regia produttiva di Jim 0' Rourke, un maestro di simili atmosfere.

Il risultato è un disco che non ha nulla a che vedere col rock o con la canzone d'autore rock ma è piuttosto un inquieto e un po' trasognato disco di pop che si muove tra un estetismo modernista e una bassa fedeltà, talmente bassa che si rischia il collasso. Belli i titoli delle canzoni, da

War on War a Ashes Of American Flags, da Poor Places a I Am Trying to Break Your Heart, momenti, alcuni, dell'attuale smarrimento americano. Ma fastidioso, alla lunga, il tappeto sonoro e il lamento vocale di Tweedy, specie di colonna sonora per un possibile noir psicologico che alla fine procura più sbadigli che brividi.

Vita, parole e geografia umorale del PELLE

Vita, parole e geografia umorale del PELLE