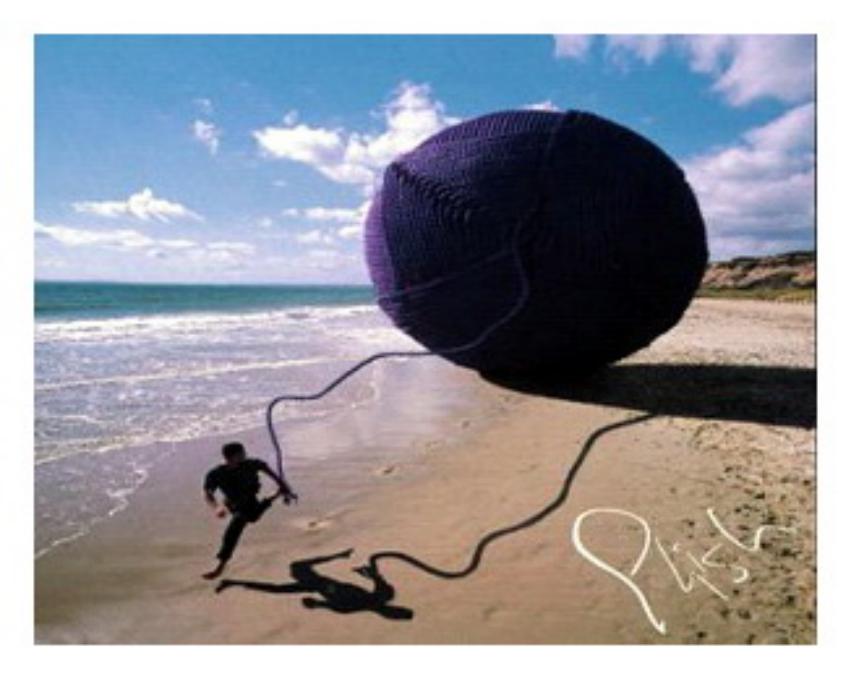

Come ottavo album i

Phish, la band del Vermont molto amata da noi del Busca, hanno scelto di pubblicare un nuovo disco dal vivo. «

Slip, Stitch and Pass», al solito un titolo molto originale, contiene una performance di 73 minuti registrata il primo marzo 1997 ad Amburgo, Germania, di fronte a 1.100 spettatori, tra tedeschi residenti ed Americani di passaggio. Al solito si tratta di una performance impeccabile, densa e piena di improvvisazioni, senza però i brani chilometrici che avevano caratterizzato il recente doppio, «

A Live one».

Nove canzoni che mettono in evidenza, se mai ce ne fosse ancora bisogno, la bravura del quartetto, la maestria nell'improvvisare, l'intelligenza nel trovare nuove soluzioni sonore, la continuità nel creare, cambiare, inventare, fondere sacro e profano, antico e moderno. I

Phish sono unici, hanno mille imitatori, ma rimangono in cima al piedestallo, senza tema di essere buttati giù da qualche comprimario. I loro tour europei, fatti più per la voglia di visitare il vecchio continente che per un mero desiderio di fare soldi (qui da noi suonano davanti a mille, duemila persone, in Usa hanno fatto 450.000 spettatori nel tour estivo e 140.000 nel mega evento annuale (The great Went), che quest'anno è accaduto nel nord del Maine, verso la metà di agosto), sono comunque dei concerti ad alto tasso professionale con pari dispendio di energie e creatività. «

Slip, stitch and pass» contiene classici e cover versions, e tanta, ripeto tanta, inventiva. Non finiranno mai di sorprendermi.

Non sono di facile assimilazione (ma una volta che entrano in circuito, non ne escono più, credetemi), e questa performance abbastanza intima mette in risalto la loro incredibile potenzialità come musicisti. Il CD inizia con «

Cities» (Talking Heads): si tratta di una versione abbastanza annerita, con implicazioni funky, ma dalla fluidità strumentale limpidissima, che solleva il brano rispetto alla versione che ne davano David Byrne & Band. Anastasio, Gordon, McConnell e Fishman iniziano subito alla grande: la canzone prende corpo dopo pochi istanti e si sviluppa, dopo un lungo intro vocale in cui viene esemplarmente focalizzata la melodia, in una jam di circa sette minuti, senza concessioni di sorta, che avvicina molto il suono della band a quello di certe cose dei Grateful Dead. Pura e semplice improvvisazione.

«

Cities» sfocia in «

Wolfman's brother», uno dei brani migliori di «

Hoist», dove la band si dilunga in una jam, tra funk e psichedelia, che manderà in sollucchero i fans del quartetto. Io non amo il funky, non lo ho mai amato, ma questa rilettura, limpida e rilassata, mi ha preso in modo tale che non riesco mai a togliere i primi due brani. Anche il fantasma di Garcia aleggia chiaramente sulle note dilatate e lascia ampio spazio al lavoro di Anastasio e McConnell. Le voci si intersecano con la parte strumentale e la band si lascia andare ad un lungo monologo strumentale dove Anastasio da il meglio del suo repertorio, mentre il gruppo lo segue in modo volutamente (in)disciplinato.

Piano ed organo, la ritmica che riempie, la chitarra che parla: non ho più termini per descrivervi la canzone, posso solo dirvi di suonarla e risuonarla sino alla nausea e, ne sono sicuro, la riprenderete per l'ennesima volta. Dopo più di dodici minuti di completa anarchia sonora il quartetto rientra nei ranghi e ci regala una scintillante «

Jesus just left Chicago» (un bluesaccio tratto dal repertorio dei Z Z Top). Si tratta di una esecuzione vibrante, nitida nel suono, con il piano di Mc Connell che sembra uscito da un vecchio vinile di Otis Spann e Anastasio che si diverte a fare il bluesman a tempo pieno. Brano sorprendente, che mostra la versatilità del quartetto e che conferma la voglia continua di inventare (non si contano le cover che la band ha eseguito nel corso di una carriera ormai più che decennale). McConnell suona, lascia scorrere le dita sulla tastiera, e crea un'atmosfera unica, da blues club, notturna, sofferta, con il fumo che aleggia attorno al palco ed il rumore di bicchieri che proviene dal vecchio bancone del bar.

Più di dodici minuti di blues. Poi è la volta di «

Weigh» (che arriva da «

Rift»), altro brano molto noto nelle performances della band, che conclude la prima parte. Inizio chitarristico tipico, cantato da vaudeville, ed il solito humor di fondo che caratterizza le esibizioni del quartetto. Il secondo lato inizia bene con «

Mike's song» che, proprio nel mezzo, contiene un omaggio a Jim Morrison ed ai Doors con un breve recitato di «

The end». Inizio chitarristico travolgente, con la band che subito si adegua alla melodia, un train sonoro coinvolgente, in cui, al solito, vengono evidenziate le qualità dei singoli: la canzone ha una sua melodia, che ben presto viene alla luce, grazie ad un cantato corale, mentre la strumentazione ruota di continuo attorno alle voci. Poi la parte strumentale prende il sopravvento ed i quattro si lanciano in continui assoli: pura improvvisazione lisergica, con assoluta padronanza del suono.

È musica che cattura, coinvolge e trasporta: da ascoltarsi in silenzio, cercando di entrare nel calore della performance. Dopo circa dieci minuti di vibrante assalto sonoro la musica si placa e Trey intona, mentre la chitarra lascia ampi segni di devozione nei riguardi di Jerry Garcia, qualche breve frase di «

The end», portando così a conclusione uno dei brani più belli che ho ascoltato dal vivo (e ne ho sentiti una valanga, tra tapes, bootlegs e registrazioni varie) dell'intera produzione dei Phish (Per la precisione «The end» arriva dopo 11.25).

Poi l'improvvisazione continua e coinvolge il classico «

Lawn boy» (tratto dal disco omonimo), con la musica che si rallenta di botto, Mc Connell che lascia andare le magiche dita sulla tastiera: è una versione after hours, molto notturna, quasi Waitsiana (ma la voce non è quella), con il pubblico che partecipa molto caldamente al cantato. «

Weekapaug groove» è un altro brano leggendario nelle performances della band: inizio molto mosso, con basso funky, poi il suono si dispiega chiaramente ed improvvisa alla grande, lasciando ampio spazio alle evoluzioni sonore del quartetto. «

Gumbo» è una nuova canzone dal tessuto abbastanza semplice, discorsiva e lineare, mentre «

Montana» è uno strumentale di passaggio, solo due minuti, che serve alla band per arrivare ad uno dei brani cardine del disco: «

You enjoy myself» («Junta»).

Più di venti minuti di suite, sostenuta da un continuo gioco pianistico con le voci che si intrecciano alla perfezione con la chitarra e la ritmica, spezzata e quasi jazz, che regala dei controtempi da brivido: è un brano da manuale, eseguito con splendida padronanza dei propri mezzi e assoluta lucidità. I ragazzi di Anastasio vanno con assoluta tranquillità verso improvvisazioni ed invenzioni che tengono sempre desta l'attenzione dell'ascoltatore: non c'è tedio o ripetitività in queste note ma sempre novità, invenzioni, cambi di tempo, melodie che tornano, come una fresca ed improvvisa cascata montana, all'interno di una serie di suoni che, di continuo, si accavallano gli uni agli altri.

Non è facile descrivere un brano come «

You enjoy myself», neppure i Dead sono arrivati a tanto, qui i giochi strumentali sono precisi al millimetro e mai ripetuti, gli assoli si sprecano ma non c'è quel virtuosismo narcisista, così fastidioso e fine a sé stesso, e venti minuti sembrano fin pochi. «

Chalkdust torture» («

A picture of Nectar»), quasi sette minuti, è accolta da un boato del pubblico e si stacca dalla precedente per il vigore con cui viene eseguita. «

Slave to the traffic light», altre dieci minuti abbondanti, è un bel brano solare tinto di ritmo quasi reggae con il piano che domina la parte melodica, mentre il resto del gruppo si avvolge in continue invenzioni sonore: non ci sono parti vocali ma solo gli strumenti a segnare la via, a creare continui spazi melodici, eppure il brano, forte e molto equilibrato, vive di luce propria ed ha una inusitata fierezza e vigoria.

«

Wilson», cinque minuti, è un buon rock, con la voce di Trey che tiene bravamente in mezzo a continui assoli di piano e chitarra mentre il pubblico si sgola per urlare il titolo. Poi è la volta di «

Tweezer» («

A picture of Nectar»), quasi trentuno minuti, vero tour de force della band e brano epocale: inizio in controtempo, la voce che crea il motivo, il piano che lo marchia più decisamente poi, lentamente, gli strumenti partono e la canzone diventa una interminabile jam con continui assoli e cambi di tempo.

Piano e chitarra, come in tutto il resto del disco, diventano i dominatori assoluti: il pianismo di McConnell (che piacere sentire quelle nitide note di piano) e la chitarra di Anastasio diventano sempre più protagonisti ed il brano si apre in una danza psichedelica, completamente improvvisata, dove ogni strumento sembra vivere di luce propria. Poi, lentamente, la canzone torna sui propri binari e si spegne, dopo oltre trenta minuti, in una serie di singulti sonori che aprono per «

Simple». Brano rock, semplice e discorsivo, serve, ancora una volta da trait d'union con i due brani seguenti. «

Harry Hood», più di quindici minuti, inizio quasi reggae, diventa quindi una ballata diluita sul liquido pianismo di McConnell e sull'inventiva di Anastasio: il brano si apre in continue ricerche melodiche con gli strumenti che, come una bella margherita, si aprono e chiudono di continuo, in sprazzi strumentali assolutamente creativi, giocando a rimpiattino con le voci, talvolta sussurrate, talvolta urlate, mentre la musica, entra ed esce di soppiatto e si costruisce dei continui alvei dove trasmettere la sua forte carica melodica.

Il trionfo finale è per l'arcinoto «

The squirming coil» («

Lawn boy»), uno dei brani cardine nei concerti del gruppo. Più di dodici minuti splendidamente giocati su una melodia superba a cui tutti gli strumenti danno un deciso contributo. Quindi un disco dal vivo splendido, al di fuori di ogni schema, con musica creativa ed innovativa, da parte di una delle band che stanno segnando questi anni e che, ne sono sicuro, diverrà molto popolare anche qui in Europa.

Vita, parole e geografia umorale del PELLE

Vita, parole e geografia umorale del PELLE