Della meteora che, intorno alla metà degli anni settanta, accese una nuova luce sul Greenwich Village è rimasto ben poco: quello che si credeva un movimento corale era solo un passo di danza e nulla potè per impedire la (prematura) scomparsa dei suoi protagonisti. Tutti (o quasi) rimasti invischiati, con le canzoni al seguito, nelle ambigue logiche dell'industria discografica: da Steve Forbert a Jack Hardy la dea della fortuna è stata sordomuta oltre che cieca e avara.

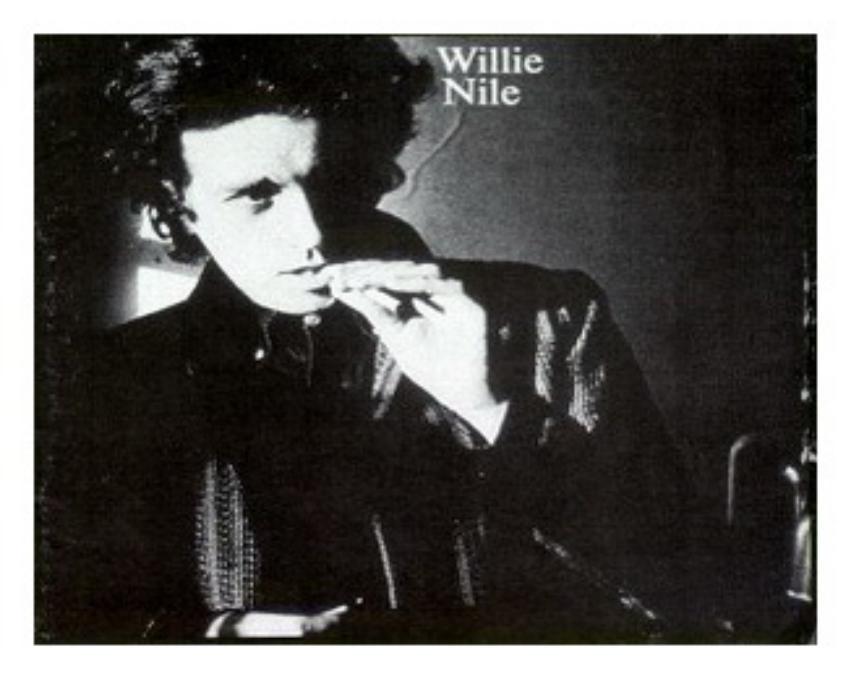

Più di tutti avrebbe da recriminare

Willie Nile, ma buonasorte ed altri artifìci scaramantici contano ben poco nel suo caso: ha pesato molto di più l'incapacità (o il rifiuto, poco cambia) di adeguarsi alle nuove consuetudini cresciute attorno al rock. Eppure l'esordio di

Willie Nile era uno dei lavori più freschi e promettenti dell'intero Village perché se le ballate, sotto sotto, partivano dalle stesse fermate degli altri folkies, arrivavano già più lontano.

Ad una città autunnale, dove i ragazzini metropolitani scoprirono che, tutto sommato, i lamenti di Rimbaud e il graffiare delle Stratocaster non erano poi così distanti come si pensava. Anzi: le canzoni di

Willie Nile abitano la stessa sottile linea di demarcazione tra rock'n'roll e poesia con una semplicità disarmante. Forse per questo non hanno trovato molto posto tra i rigurgiti delle mode, l'esteriorità dilagante, la plastica e tutta la spazzatura degli anni ottanta.

Vita, parole e geografia umorale del PELLE

Vita, parole e geografia umorale del PELLE